BLOG

足を動かす?支える?OKCとCKCの違いをわかりやすく解説

こんにちは!勝太のジム玉岡です。

運動やトレーニングの世界でよく出てくる「OKC(開放運動連鎖)」と「CKC(閉鎖運動連鎖)」。

名前だけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、実は私たちが日常生活やリハビリの中で自然に行っている動きなんです。

今回は、それぞれの特徴とリハビリでの役割についてご紹介します。

筋膜リリースとストレッチ、何が違う?それぞれの役割と上手な取り入れ方

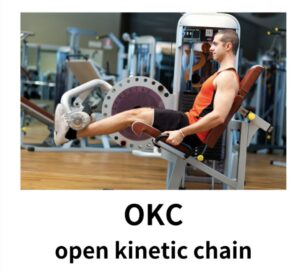

OKC(開放運動連鎖)とは?

OKCは「手や足の先が自由に動いている状態」の運動を指します。

例えば…

⚪︎椅子に座って足を伸ばす

⚪︎足をブラブラさせる

⚪︎チューブを使って腕を引っ張る

といった動きがOKCにあたります。

〈リハビリでの役割〉

OKCは「特定の筋肉をピンポイントで鍛える」のに適しています。

-

膝の手術後に座って膝を伸ばす練習で大腿四頭筋を鍛える

-

肩のリハビリでゴムチューブを使い、肩の外旋を強化する

といった形で、弱っている筋肉を目覚めさせるステップに使われます。

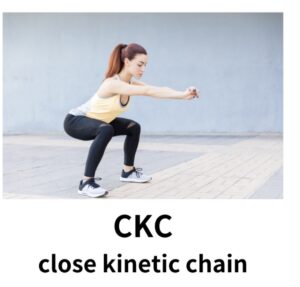

CKC(閉鎖運動連鎖)とは?

CKCは「手や足が床や物に固定されている状態」で行う運動です。

例えば…

⚪︎椅子から立ち上がる

⚪︎階段の上り下り

⚪︎スクワット

⚪︎壁を押す動作

といった動きがCKCにあたります。

〈リハビリでの役割〉

CKCは「複数の関節や筋肉を連動させる」運動で、実際の生活動作に直結します。

-

膝のリハビリでスクワットを練習する

-

足首のリハビリで片足立ちのバランスを取る

-

肩のリハビリで壁を押す

など、体の安定性や協調性を取り戻す段階で使われます。

引用;https://n-p-t.com/kinetic-chain/

リハビリでの使い分け

- 急性期(ケガ・手術直後)

→ OKCで筋肉をピンポイントに刺激。動きを取り戻す準備段階。 - 回復期(動作が可能になってきた時期)

→ CKCを取り入れ、立ち上がりや歩行など生活に近い動きで安定性を高める。 - 復帰期(生活やスポーツに戻す段階)

→ CKC中心にしながら、必要に応じてOKCを補助的に活用。

-

OKC=局所を鍛える練習

-

CKC=生活やスポーツに直結する練習

リハビリや体づくりでは、この両方を組み合わせることでより効率的に体を回復させられます。

「ケガをしたから運動は不安…」という方も、段階を踏んで正しく行えば安心して体を整えることができます。