BLOG

「止まる姿勢」より「動ける姿勢」を。姿勢は静ではなく“動”で整える

こんにちは!勝太のジムの玉岡です。

多くの人が「良い姿勢=背筋を伸ばして止まること」と考えがちです。

しかし、本来の姿勢とは“静止状態を保つこと”ではなく、重心をコントロールしながらスムーズに動作できる状態を指します。

姿勢は静止ではなく、運動の一部

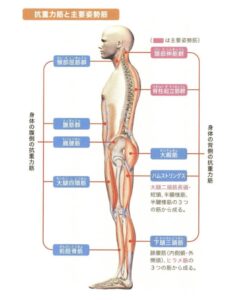

人間の体は常に微小な動きを繰り返しています。立っているときも、姿勢保持筋が絶えず働き、バランスを取るために重心と支持基底面の位置関係を細かく調整しています。

この微調整には、足裏の感覚、内耳の前庭感覚、そして視覚からの情報が統合されており、これらをもとに中枢神経が姿勢制御を行うのです。

つまり、姿勢は静止しているように見えても、実際は「動的な制御」の上に成り立っています。

引用;https://yogajournal.jp/4148

止まった姿勢を意識しすぎるとどうなる?

「良い姿勢をキープしよう」と意識するあまり、常に筋肉を緊張させてしまう人が少なくありません。

この状態では姿勢反射が抑制され、筋活動のバランスが崩れることがあります。

たとえば、腹筋群や多裂筋などのインナーマッスルを使わず、脊柱起立筋や僧帽筋といったアウターマッスルばかりで支えようとすると、

-

肩こりや腰痛が出やすい

-

呼吸が浅くなる

-

動き始めがぎこちない

といった問題が生じます。

「動ける姿勢」を作るために必要なこと

本来の良い姿勢とは、「動作に対応できる柔軟で安定した状態」。

そのためには、感覚入力・安定性・可動性・協調性の4つが欠かせません。

-

感覚入力を高める

足裏の圧感覚や骨盤の位置感覚(固有受容感覚)を正しく感じ取ることで、体の中心を把握しやすくなります。 -

安定性を確保する

深層の筋肉(腹横筋・骨盤底筋・多裂筋など)を働かせ、体幹を安定させることが土台になります。 -

可動性を保つ

胸椎や股関節など、本来動くべき関節が硬くなると、他の部位で代償が起きやすくなります。 -

協調性を高める

ピラティスなどで呼吸と動きをリンクさせ、神経と筋肉の連動性を整えることで、姿勢は自然と安定します。

姿勢は形ではなく、動きによって決まります。

「良い姿勢で止まる」よりも、「動いても崩れにくい姿勢」をつくることが、ケガの予防や日常動作の快適さにつながります。

当ジムでは、理学療法士による姿勢・動作評価をもとに、筋膜リリースで動きを整え、ピラティスやトレーニングで“動ける姿勢”を身につけるサポートを行っています。

止まるためではなく、動くための姿勢づくりを始めてみませんか?